クリアカード印刷・作り方の完全ガイド!デザインのコツや注意点を解説

- 2025.11.14

ブランドの世界観をより印象的に伝えるツールとして注目を集めている「クリアカード(透明カード)」。透明素材ならではの洗練された印象は、他の印刷物では得られない高級感や特別感を演出でき、企業や店舗のイメージアップにもつながります。とはいえ、素材や印刷方式が特殊なため、デザインや発注の際には押さえておくべきポイントも多く、初めて扱う場合は戸惑うことも。

本記事では、クリアカード印刷の基本仕様からデザインのコツ、オプション加工の種類、発注時の注意点まで、制作・提案に役立つ情報をお届けします。クライアントへの提案資料としても活用できる内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。

【目次】

クリアカードとは?クライアントのブランド価値を高める魅力

クリアカードは、透明なプラスチック材を使用して作られたカードで、従来の白いプラスチック材とは一線を画す革新的な印刷物です。

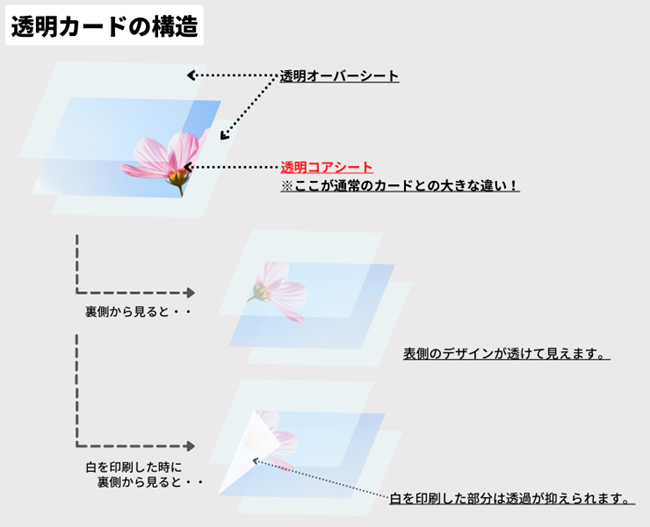

一般的なプラスチックカードが白のセンターコアを使用するのに対し、クリアカードではこの部分も透明材を採用しています。透明な素材をそのまま活かす部分、印刷を施す部分、白インクで透過を抑える部分を巧みに組み合わせることで、従来では実現できなかった複雑で奥行きのあるデザイン表現が可能になります。

他社との差別化を実現する優れたデザイン性

クリアカードの最大の魅力は、透明性を活かした奥行きのあるユニークなデザインが実現できること。透明な部分と印刷する部分、さらに白インクで透過を抑える部分を組み合わせることで、デザインの幅が大きく広がります。

この特性により、デザイン次第で受け取った人に強いインパクトを与え、企業のブランドイメージ向上に大きく貢献できます。従来の白いカードでは表現できなかった、クリエイティブなアイデアを実現できる可能性が無限に広がるのです。

顧客の所有満足度を向上させる特別な存在感

デザイン性の高いクリアカードは、顧客にとって「集めたくなる」「持っていたくなる」特別なアイテムとなり得ます。所有満足度の高いカードは、顧客ロイヤリティを高め、店舗やサービスへの再利用を促す効果が期待できるのです。ブランドの個性や世界観をカードデザインに反映させることで、顧客とのエンゲージメントを深めるツールになります。

某コーヒースタンドのプリペイドカードでも採用されているように、他社とは違うアプローチで差別化を図ることが可能になるでしょう。

推し活グッズから会員証まで広がる活用シーン

クリアカードの活用範囲は非常に広く、さまざまなシーンで効果を発揮します。近年需要が高まっている「推し活グッズ」として、SNS風カードやチェキ風カード、プリクラ風カード、タペストリー風カードなどで人気を博しています。

また、従来からの用途である会員証、ポイントカード、診察券などにおいても、デザイン性を高める目的でクリアカードが採用されています。トレーディングカードでも、最近は透明PETカードを使ったものが増えてきており、各種グッズやノベルティでの活用が広がっているのが現状です。

提案前に押さえておきたい!クリアカードの基本仕様

クリアカードを提案する際には、構造・素材・厚みといった基本仕様を正確に理解しておくことが重要です。これらの物理的な仕様が、カードの見た目、耐久性、コスト、可能な加工方法に直接影響するためです。

クライアントの要望に応じて最適な仕様を提案できるよう、基本知識を整理しましょう。

一般的なカードとは異なる透明な積層構造

一般的なプラスチックカードは3層または4層構造になっており、絵柄を印刷するセンターコアと呼ばれる部分は白のプラスチック材を使用し、センターコアの両面にオーバーシートと呼ばれる、印刷を保護するために使用する透明の薄いプラスチック材を貼って仕上げます。

クリアカードでは、このセンターコアの部分も透明になったプラスチック材を使用している点が最大の違いです。この透明な構造により、裏面から見ると表面のデザインが透けて見えるという、クリアカード特有の視覚的効果を生み出します。

主な素材「PVC」と「PET」の性質の違い

クリアカードで主に使用される2つの素材「PVC」と「PET」について見てみましょう。それぞれの素材の特徴、メリット・デメリットを、以下の表で比較・解説します。

| 項目 | PVC | PET |

|---|---|---|

| 特徴 | クレジットカードなどと同様の硬さと厚みがある | 薄手でしなやか、高い光沢感がある |

| 主な厚み | 0.76mm, 0.48mm | 0.25mm |

| 価格 | PETより高価になる傾向 | PVCより安価な傾向 |

| 主な用途 | 会員証、ギフトカードなど、しっかりした厚みが必要なカード | かさばらない会員証、トレーディングカード、推し活グッズなど |

クライアントの要望(高級感を出したい、コストを抑えたい、かさばらないようにしたい等)に応じて、どちらの素材が適しているかを選ぶためのポイントを理解することが重要です。

厚みのバリエーションと用途別の選び方

選択可能なカードの厚みと、それぞれの厚みがどのような印象を与え、どのような用途に適しているかを説明します。

カードの厚み別の特徴

- 0.76mm:クレジットカードと同等の厚みで、しっかりとした高級感がある。

- 0.48mm:一般的な厚みよりやや薄く、柔軟性がある。

- 0.25mm:薄くてかさばらないため、財布に入れても邪魔になりにくい。

オプション加工の中には、特定の厚みでないと対応できないものがあることも覚えておきましょう。たとえば、エンボス加工や箔押しは、原則として0.76mm厚での対応となります。

デザインの可能性を最大限に引き出す印刷の知識

クリアカードの魅力を最大限に活かすためには、透明性を効果的に利用するデザインテクニックと、印刷特有の技術的な知識が不可欠です。透明部分と印刷部分の使い分け、白版の適切な活用、そして加工時のセンサー対応など、一般的なカードとは異なる配慮が求められます。

これらの知識を身につけることで、クライアントの要望に応える魅力的なクリアカードを提案できるでしょう。

透明感を活かすためのデザインセオリー

透明な部分と印刷部分をどのように使い分けるかが、クリアカードデザインの成功の鍵となります。

クリアカードはその構造を活かし、透明な素材をそのまま使う、印刷をする、白を印刷して透過を抑えるなど、エリアに応じて使い分けることで、複雑で奥行きのあるデザイン表現が可能です。

背景の風景や指が透ける効果をデザインの一部として取り入れるアイデアなど、透明性を積極的に活用しましょう。あえて一部だけを透明にすることで、視線を集めたり、奥行きを感じさせたりするデザインが実現できます。

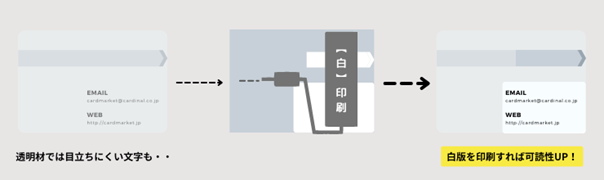

可読性と加工性を左右する「白版」の役割

クリアカード印刷における「白版」は、透明カードの機能性を支える重要な要素です。白版が果たす主要な役割は2つあります。

【白版が果たす役割】

1つ目は可読性の向上で、カラーインクの下に白インクを敷くことで、色が透けるのを防ぎ、文字や絵柄をはっきりと見せる役割です。

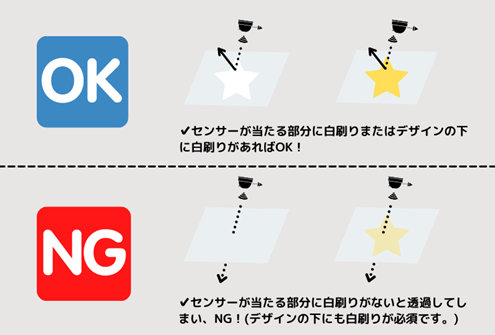

2つ目は加工機のセンサー対応で、エンボスや印字加工の際、機械のセンサーがカードを正しく認識するために、センサーが当たる部分を白く塗りつぶす役割があります。デザインの目的に応じて、白版の必要性を適切に判断することが重要です。

デザインの失敗を防ぐためのデータ作成ルール

クリアカードの印刷データを作成する際には、特有の注意点があります。特にバリアブル加工(一枚一枚異なる情報を印字する加工)がある場合、加工機のセンサー位置を事前に確認し、その部分に必ず白版データを配置する必要があります。

クリアカードではセンサーがカード面を通過してしまい、うまく反射できないためです。このようなトラブルを防ぐためには、センサーが当たる部分に白版の印刷を行い、透明の部分をなくすことが必要になります。

データ不備による手戻りを防ぐため、入稿前に製造業者とデザインや仕様について綿密な打ち合わせを行うことが重要です。

付加価値をプラスする多彩なオプション加工一覧

クリアカードの魅力を最大限に引き出すためには、基本的な印刷だけでなく、さまざまなオプション加工を組み合わせることが重要です。

会員番号や氏名などの可変情報を追加する印字・エンボス加工、利便性を高める機能的な加工、そして他にはない特別感を演出する特殊加工まで、幅広い選択肢があります。これらの加工を適切に活用することで、クライアントの要望に応じた付加価値の高いカードを提案できるでしょう。

可変情報を加えるための印字・エンボス加工

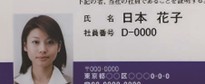

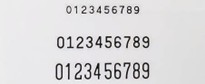

会員番号、氏名、有効期限、バーコード、顔写真など、カード1枚ごとに異なる情報を追加するための加工方法を紹介します。

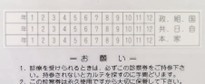

| 加工方法 | 特徴 | イメージ |

|---|---|---|

| エンボス加工 | 文字や数字を浮き彫りにする加工。クレジットカードなどで見られる。 |  |

| UG加工 | 熱転写で番号やバーコードを印字する加工。 |  |

| 昇華転写 | 顔写真などをフルカラーで転写する加工。IDカードなどに使用。 |  |

| プレス連番(デボス) | 文字や数字を凹ませて刻印する加工。 |  |

これらの加工は、単なる識別機能を超えて、カードに実用的な価値を付与する技術です。署名欄の設置、データの記録・読み取り機能、隠し文字の仕掛けなど、用途に応じてさまざまな選択肢があります。

重要なのは、各加工方法には適用可能なカードの厚みや素材に制限があることです。たとえば、磁気テープはラミネート有りタイプのみに対応し、ラミネートなしタイプには貼れません。

加工選択の際は、カードの基本仕様との整合性を十分に検討する必要があります。

利便性や機能を高めるための追加加工

署名欄や読み取り機能、隠し情報、申込書との組み合わせなど、使用シーンに応じた多彩な加工が可能です。

| 加工方法 | 特徴 | イメージ |

|---|---|---|

| サインパネル | 署名ができるように、筆記性の高い箔で白地のスペースを作る加工。 |  |

| 磁気テープ | 情報を記録・読み取りできる磁気テープを貼る加工。 |  |

| スクラッチ | 隠された文字や数字をコインで削って見るための加工。 |  |

| カード+台紙マッチング | 申込用紙などの台紙にカードを貼り付け、番号を一致させる加工。 |  |

これらの加工は、一般的な印刷では表現できない個別情報を後から追加する技術で、会員証やIDカードなどで重要な役割を果たします。各加工方法にはそれぞれ適した用途と制限があり、カードの厚みや素材によって対応可能な加工が決まります。

特にクリアカードでは、加工機のセンサーが正常に動作するよう、事前にデザインと加工方法の整合性を確認することが重要です。デザインによっては加工が困難な場合があるため、製造業者との事前打ち合わせが欠かせません。

オリジナリティと高級感を演出するための特殊加工

デザイン性をさらに高め、他にはない特別なカードに仕上げるための加工方法について説明します。これらの加工は、視覚的なインパクトと触感的な魅力を両立させ、受け取る人に強い印象を与える技術です。

| 加工方法 | 特徴 | イメージ |

|---|---|---|

| 艶消しマット加工 | ラミネートの際、板を替えることによって表面を艶消し(マット調)に仕上げます。 |  |

| ホットスタンプ(箔押し) | 金や銀などの箔を熱で圧着させ、文字やロゴをきらびやかに見せる加工。 |  |

| シルクパネル | シルク印刷で、筆記可能なスペースや細かいデザインを表現する加工。 |  |

表面の質感を変化させる加工や、光の反射を利用したきらびやかな装飾など、カードの価値を大幅に向上させる効果があります。

ただし、これらの高度な加工は技術的な制約も多く、特定の厚み(0.76mmなど)でなければ適用できないものが大半です。薄いカードには不向きな加工が多いため、デザインの企画段階からカードの基本仕様と加工方法を総合的に検討することが成功の鍵となります。

推し活グッズには「SNS風クリアカード」がおすすめ

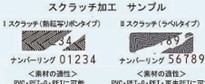

クリアカードの事例として、SNS風クリアカードの魅力を紹介します。SNSの投稿画面をモチーフに、アイコンやスタンプ、コメントなど、SNSの雰囲気を演出する要素がデザインされた、透明のPVC素材を用いて作るカードです。

透明になっている部分を活かすことで、SNS風クリアカードを通して食事や場所など日常のワンシーンを推しと一緒に写真に収めることができます。推し活グッズとして高い人気を誇る魅力的なアイテムです。

スムーズな進行のために代理店が押さえるべき発注のポイント!

クリアカード印刷を成功させるためには、発注段階での適切な確認が不可欠です。納期やコスト、デザイン制約、データ入稿ルールなど、一般的なカードとは異なる注意点を事前に把握しておくことで、クライアントとの打ち合わせから納品まで円滑に進行できます。

特にクリアカードは特殊な仕様のため、製造業者との綿密な連携が重要になります。

納期を見積もる際の確認事項

クリアカードの基本的な製造期間は、一般的な白いカードと同様に「約2週間〜」です。しかし、納期が延長される主な要因として「白版印刷の有無」があります。白版印刷が必要なデザインの場合、工程が増えるため、さらに2〜3日程度の時間が必要になります。

また、オプション加工の種類や数量によっても納期は変動するため、正確なスケジュールを把握するには、必ず事前に製造業者へ問い合わせて確認することが重要です。クライアントへの提案時には、余裕をもったスケジュール設定を心がけましょう。

コストを左右する仕様の確認事項

クリアカードの費用感を、一般的な白いカードと比較すると以下になります。

【クリアカードと白いカードの費用の違い】

- 素材費:透明のプラスチック材は、白い素材に比べて若干割高になる

- 印刷費:デザインによって白版の印刷が必要な場合、その分の版代と印刷代が追加で発生する

作成枚数とコストの関係では、少ない枚数では価格差は小さいものの、数万枚といった大ロットになると、場合によっては数万円以上の差が生じる可能性があります。予算内で最適なカードを作成するために、仕様を検討する段階で製造業者に見積もりを依頼し、コスト感を把握しておくことが重要です。

デザイン制約に関する確認事項

クリアカードの特性上、デザインや加工内容によっては物理的な制約があることを改めて説明します。特に注意すべき点として「オプション加工とデザインの相性」があります。エンボスや印字などの後加工は、デザインによっては加工が困難な場合があります。

クリアカードではセンサーがカード面を通過してしまい、うまく反射できないという問題が発生するためです。加工機のセンサーが反応しないといったトラブルを避けるため、デザイン段階で製造業者に相談し、実現可能かどうかを確認するプロセスが不可欠です。

データ入稿時の必須確認事項

クリアカードの印刷データ作成における、特有のルールを再確認する形で説明します。最も重要なポイントとして「白版用データの作成」があります。カラー(CMYK)のデザインデータとは別に、白版を印刷する箇所を指定したデータを、別レイヤーまたは別ファイルで用意する必要があります。

製造業者によってデータ作成のレギュレーションが異なる場合があるため、入稿前には必ず業者が提供するテンプレートや入稿ガイドを確認するよう注意喚起します。データ不備による手戻りを防ぐことで、スムーズな進行が実現できます。

クリアカードに関するよくある質問

クリアカード印刷について、印刷会社や広告代理店の担当者から寄せられる質問をまとめました。費用や納期、品質面での懸念、対応可能な加工の種類など、実際の案件で気になるポイントに焦点を当てて回答します。

これらの情報を把握しておくことで、クライアントからの問い合わせに的確に対応でき、提案の幅も広がるでしょう。

白いカードと比べて費用や納期はどのくらい変わりますか?

一般的な白のプラスチック材と比べて透明材は若干割高になり、白版の印刷が必要であれば、その印刷代も追加になります。納期延長の主な要因は白版印刷の工程追加によるものです。

- 費用:素材代と、デザインによっては追加される白版印刷代により、若干割高になる傾向がある

- 納期:基本納期(約2週間〜)は白いカードとほぼ同じだが、白版印刷がある場合は2〜3日程度追加で日数がかかる

文字やバーコードが読みづらくなることはありませんか?

透明な素材にそのまま印刷した場合、背景に色が透けてしまい、可読性が落ちる可能性があります。クリアカードは積層が全て透明になっているため、印刷をしても多少透けてしまい、デザインによっては目立ちにくかったり、文字が読みづらいといったことがあります。

この問題の解決策として「白版印刷」が有効です。文字やバーコードの下に白版を敷くことで、色が沈まず、はっきりと見えるようになります。重要な情報(連絡先、注意事項、バーコードなど)を記載する部分には、白版の使用をおすすめします。

どのようなオプション加工が可能ですか?

クリアカードで対応可能な代表的なオプション加工を紹介します。

【主な加工】

- エンボス

- サインパネル

- 磁気テープ

- 箔押し

- マット加工

- UG加工

- スクラッチ など

それぞれの加工には、適切なカードの厚みが設定されている場合があります。たとえば、エンボスや箔押しは0.76mm厚が適正とされています。一覧にない特殊な加工(変形、穴あけなど)についても、業者によっては対応可能な場合があるため、気軽に相談することをおすすめします。カードサイズに限らず、さまざまなサイズで作成できる柔軟性も魅力の一つです。

まとめ

クリアカード印刷は、企業のブランド価値向上と顧客エンゲージメント強化を実現する効果的な手段です。透明性を活かしたデザインの可能性、適切な素材選択、白版印刷の活用により、従来のカードでは表現できない独自性のある印刷物を作成できます。印刷会社や広告代理店の担当者がクリアカード印刷の知識を身につけることで、クライアントに対してより付加価値の高い提案を行い、競合他社との差別化を図ることができるでしょう。